認知症は身近な存在

2040年には65歳以上の高齢者の約8人に1人が認知症になると推計されています。要介護(要支援)認定者のうち、「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ」以上の認定者は、2020年度には7.0万人ですが、2040年度には8.5万人になると見込まれています。認知症は誰もがなりうるもので、家族がなることを含め多くの人に身近な存在になっています。認知症の人が尊厳を保ち、希望を持って暮らすことができ、家族も安心して生活するために、認知症に関する正しい理解を深め、地域共生社会の実現を目指します。

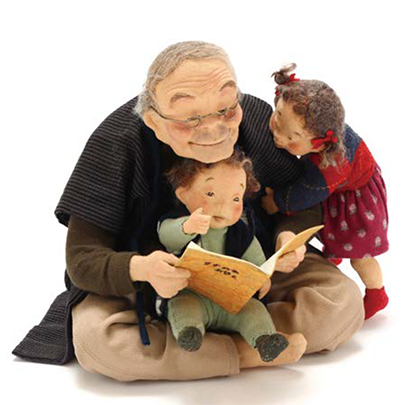

認知症の人とともに生きる

認知症になっても生きがいをもって暮らせるように、認知症に対する画一的で否定的なイメージの払拭に取り組みます。認知症の人の社会参加の機会確保、意思決定支援を進めていきます。 本人主体の医療や看護を提供するため、多職種の医療従事者向け研修会を開催するほか、認知症疾患医療センター、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、かかりつけ医などの連携による切れ目のない支援体制を目指します。 地域ごとに、発症予防から人生の最終段階まで、生活機能障害の進行状況に合わせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けられるのかを示した「認知症ケアパス」を作成し、広報誌やホームページを通じて相談窓口を周知します。 また、消費者トラブルの防止や、交通手段の確保、交通の安全確保、地域で認知症の人を見守るための体制の整備も必要です。

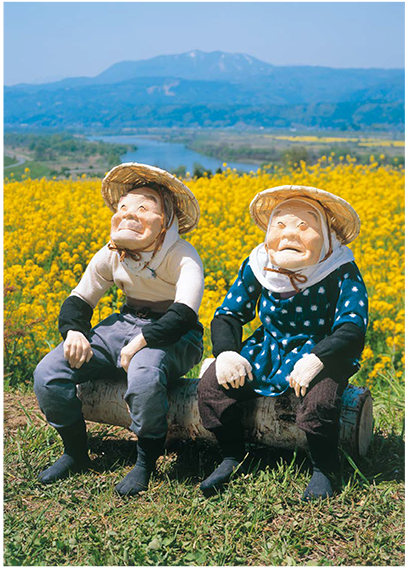

認知症の「予防※」

※「予防」は、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味です。 運動不足の改善や、糖尿病・高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加が認知症の発症を遅らせたり、進行をゆるやかにする可能性が示されています。高齢者に身近な「通いの場」(地域住民が主体となって活動するサロンやカフェ)や移動サービスを充実させていくことが必要です。通いの場で社会参加の機会確保や、運動機能改善といった活動が推進されるよう、アドバイザーやリハビリテーション専門職の派遣などを行っています。

文字サイズ・色合い変更

文字サイズ・色合い変更